|

|

| 車両の形は平行四辺形 筑波山ケーブルカー |

車内には階段 御岳山ケーブルカー |

|

|

| 階段上のホームが一般的 立山ケーブルカー 立山駅 |

傾斜が緩いため スロープ上のホーム 箱根登山ケーブルカー 強羅駅 |

急勾配の線路を登るため車両にケーブルを接続し、車両をケーブルで引き上げる鉄道

車両は、横から見ると平行四辺形 車内もプラットホームも階段状となっている。

|

|

| 車両の形は平行四辺形 筑波山ケーブルカー |

車内には階段 御岳山ケーブルカー |

|

|

| 階段上のホームが一般的 立山ケーブルカー 立山駅 |

傾斜が緩いため スロープ上のホーム 箱根登山ケーブルカー 強羅駅 |

| 用語について 会社により、時代により呼び方が異なるため、同じ意味の用語を下記で紹介した ・ケーブル ロープ 索条 鋼索 ・電車線 架線 トロリー ・巻上機 巻揚機 ・溝車輪 フランジ車輪 両フランジ車輪 ・平車輪 フランジレス車輪 フラット車輪 ・滑車 プーリー 東日本では筑波山ケーブルカー、大山ケーブルカーというように、愛称名にケーブルカーとつけている場合が多いが、 西日本では六甲ケーブル、坂本ケーブルというようにケーブルと言っている場合が多い。帆柱ケーブルにいたっては正式会社名である。 |

2組の車両を、ケーブルの両端に繋げ交互に山上と山下を往復する。中間のポイント(分岐器)で車両がすれ違う。 これを単線二両交走式という。 |

|

|||||||

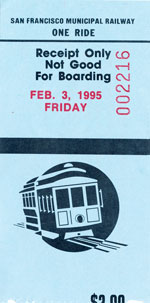

| 日本のケーブルカーは、交走式(つるべ式)であるが、外国ではサンフランシスコのケーブルカーに代表される循環式の仕組みもある。 | ||||||||

| 循環式は、循環しているエンドレスのケーブルに車両を繋ぎ、停車する時は、ケーブルから車両を切り離し停車する方式である。複数の車両を運行する事ができる。 |

|

|||||||

| 前述したとおりサンフランシスコ市営鉄道ケーブルカーはこの方式です。 | ||||||||

|

||||||||

|

||||||||

| ケーブルカーの車輪は、片側の車輪はフランジでレールを挟み込んでおり(溝車輪)。 もう一方の車輪はフランジが無く、レールの上に乗っているだけである(平車輪)。 片側の車輪が一方の線路を挟み込んでいるため、車両は交差箇所では、常に同じ側へ進んで行き車両どうしが衝突しないようになっている。 |

||||

|

||||

左のレールに、平車輪 左のレールに、平車輪右のレールに、溝車輪 が乗る。 左のレールが、コンクリートに埋まっていても 平車輪が通るため通過できる。 |

||||

| |

||||

ポイントには、可動レールが無い。 ポイントには、可動レールが無い。ポイントでは、内側のレールが、分断され ロープを通している。このレールの上を 平車輪が通過する。 |

| 軌間は、ほとんどが普通鉄道と同じ1,067ミリ、標準軌1,435ミリは伊豆箱根鉄道十国峠のケーブルカーと能勢電鉄の妙見ケーブルのみである。 また、いくつかのケーブルカーでは、軌間が1,067ミリより狭いものを使っている。 レールの重量は、1メートルあたり30キログラムから40キログラムを採用しているのがほとんどである。青函トンネル記念館のレールは新幹線並に60キログラムである。 500/1000以上の勾配の区間はコンクリート道床としなければならず、また、線路の曲線は、通常半径300メートルまでとしている。 |

|

||

| ケーブルカーの車両は自ら走行するのではなく、山上からケーブルで車両を引っ張り上げるため動力用モーターは積んでいない。 従って、架線がなくても車両が動くが、前照灯・車内証明・自動ドアの開閉・電熱用などに電気を必要とするため、通常架線があります。電圧は、直流100〜220ボルトです。 ケーブルカーには、架線が2本の場合があります。この場合もう1本の架線は、操作室との連絡用回線である。 |

|

||

| 架線がないケーブルカーは、車内にバッテリーを積んでいます。 両端の駅で充電を行っています。 架線のない利点として、景観がよくなる。そして、台風、降雪等の災害により架線、電柱に支障が起こった際、復旧する必要がなくなるということがあげられる。 青函トンネル記念館、筑波山ケーブルカーにて架線レスであったが、帆柱ケーブル、坂本ケーブルも架線を撤去した。 |

|

||

| |

|||

| |

|||

| 山上で、ケーブルを巻きつけ引っ張る装置。ほとんどが、交流の誘導電動機であるが、直流のモーターを使用している路線もある。 出力は100Kwから200Kwが主である。 また、予備の原動機を設けるよう定められています。 電動機から、制動機、減速機を介し、滑車を回しケーブルを巻き上げます。 また、ケーブルが緩まないよう、複数の滑車に複雑に巻きつけています。 |

|

||

| |

|||

| 鋼線をより合せたもので、車両の走行に十分耐え、滑車に適合するものでなければならない。 また、伸びてくるため必要に応じて切り詰めたり、経年劣化に伴い、定期的に交換を行っている。 |

|

||

| |

|||

| |

|||

| 前述したとおり、ケーブルカーの車両は平行四辺形の形をしており、車内も階段状となっている。 そして、ケーブルカーの運転は、車内からではなく山上駅からの巻上機の操作で行う。(十国峠ケーブルカーは山下駅から)、従って車内の乗務員が運転しているわけではない。車両の停止も巻上機を止めることによって行うが、万一ケーブルが切れたための場合は、車両のブレーキにより停止させる。 また、車庫がないため、駅では車両の床下を点検できるよう、車両の下に入れるようになっている。 |

|

||

| 車内の座席は、ボックスシートが一般的であり、多客時のためにつり革のある車両もある。 冷房装置は箱根登山ケーブルカーに設置されている。 優先席はいくつかのケーブルカーで設けられていたが、立山ケーブルカーでは車いすスペースが用意された。 |

|||

| 平成3年4月1日から平成5年3月31日にかけて、関西鋼索交通協会主催で、10ライン・(関西のケーブルカー)スタンプラリーと集印の旅が企画されていました。

関西8社10ラインのケーブルカーのうち、9ヵ所以上のスタンプを専用の集印帳に集めると記念品がもらえ、また,そのスタンプラリー集印帳で最寄の寺院の拝観料の割引や朱印料無料の特典がありました。 |

|

|||||

|

||||||

| ○○ケーブル××周年を記念して写真展などは比較的行われていたが、巻上装置の見学会等もまれに実施されることがある。 当サイトにおいても、 「ケーブルカーの秘密」体験ツアー 六甲ケーブル 大山ケーブル運転室・機械室見学会 を紹介している。 |

||||||

|

||||||